关于地球物理学,这里有个大笑话

出品:科普中国

制作:寒木钓萌

监制:中国科学院计算机网络信息中心

1.3亿光年外的引力波刚被人类探测到了,而引力波能做啥暂时未知。但地球上一直以来都那么轰轰烈烈的地震波,它们能做的事却是早已确定了的——用来探测地球内部并将其分层。

给我一个超声波,然后……我从孕妇圆圆的肚皮上探测出了胎儿的形状。

好吧,现在给你一个地震波,你又该如何探索地球内部?

咱们一步一步来。

地震波不是一种波,它是三种波的统称,分别是P波,S波和表面波。

地震时,表面波来得最晚,但把人类伤得最深,因为它的振幅最大。

而P波和S波对地球物理学家们帮助最大,本文着重说这两种波。

P波的特点是,其振动方向和前进方相同,故在所有地震波中,它的速度最快,也最早抵达。最需要注意的一点是,P波能在固体和液体中传递。

S波的特点是,其振动方向垂直于波的前进方向(如上图),S波的速度仅次于P波。需要我们牢记的是,S波只能在固体中传播。

准备工作已做好。万事俱备,只欠地震!

…………

终于等到你,来自北极的地震:

上面的动图中,蓝色的波为P波,因为它总是一马当先。而红色的为S波。

奇怪的是,我们在南半球的地震监测站只收到P波,而S波却不见踪影,这是为什么?

回头复习一下,嗯,S波不能在液体中传播!于是,我们推断,在地球内部某个深度下一定有着熔融状的液体。

可不能乱下结论!所以,我们还得继续试验:

如上图,“蝌蚪状”的S波依然不能穿透地球内部,当它到达一定深度后要么反弹回来,要么反射到其他方向。问题是,这个深度到底是多少?

由于S波的速度我们是知道的,根据其来回所耗用的时间,我们就能得到一个数据,那就是在我们脚下,2885公里深的地方,有一个液态的面,那里的物质呈熔融状。

这个面,就叫做“古登堡界面”。1914年,德国地球物理学家宾诺·古登堡发现地下2885公里处,地震波的传播速度有明显变化,其中P波的速度明显下降,而横波则完全消失。后来证实,这个面是地核与地幔的分界层。

发现古登堡界面后,咱们继续施放地震,或者在地下十几公里深处来一颗氢弹。

如上面的动图,注意动图中标注的那条线,也就是那道波,它跟前一道波相比,走的路径更长,但它却比前一道波先到达地面!

这更奇怪了。面对这种现象,来自克罗地亚的地震学家莫霍洛维奇百思不得其解。

1909年,克罗地亚国内发生了地震。莫霍洛维奇拿到多个地震观测站的数据后开始比对,结果,他惊讶地发现,有的地震波是以7~8千米每秒的速度向更远的地震站传播的。

到底是另一种速度更快的地震波,还是同一种波选择了另一条捷径?

最终,莫霍洛维奇经过深思熟虑后,他得出结论,这是P波走了捷径的缘故,在厚厚的地壳下,有着另一层不同于地壳的物质,它就是我们现在说的地幔,地幔中的物质密度更大,所以地震波传播得更快。

为了纪念莫霍洛维奇,故把地壳和地幔的分界面叫做莫霍面。

地球物理学是一门充满着各种争论的学科,然而,100年过去了,地球内部的“莫霍面”和“古登堡面”却是地球物理学公认的基石之一。

方法补充

上文我们用地震波回顾了一下历史上莫霍面、古登堡面的发现过程。关于地震波,我们还需要补充一些知识。

地震波的速度取决于介质的密度和弹性。又因为地球密度随深度增加而增加,所以地震波的速度范围从地壳中的大约2到8公里/秒,到深地幔中的13公里/秒。

水槽中加满水后,激光的折射与反射。

跟光波一样,地震波也会反射和折射。当它在地球内部传播,遇到不同的介质时,路径就会改变。

如上面的动图,当P波穿过地球内部,并从外核进入地幔时,发生了明显的折射。另外,动图顶部的地震波走的明显是曲线,原因如下,如果物质的密度是均匀的,则地震波将走直线,但如果物质的密度是一个渐变的过程,则地震波走的也将是一个渐变的曲线。正是以上这些原因的存在,我们看到,在南半球的一部分地震监测站检测不到P波,这就是P波的阴影区。同理,S波也存在阴影区。而两个阴影区交叠的地方,地震站将接受不到任何地震波。

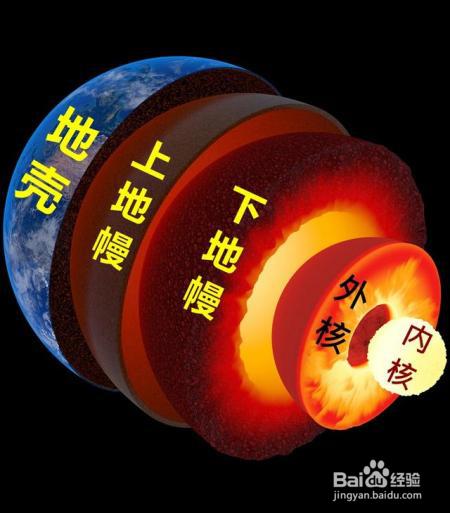

根据以上方法(当然还有别的方法),地球物理学家们将地球分成了以上结构。不过,如果是根据机械性能的不同,我们又可以将其这样分:岩石圈、软流层、地幔、外核和内核。

轻松一刻

地球物理学是一门通过地震波、重力、电磁、地热和放射能等方法研究地球的学科,而关于地球物理学有不少笑话,其中一个是这样的:

一个老板让地质学家、工程师和地球物理学家到他的办公室。然后,他问每个人,2 + 3等于几?

工程师答:5.0000000。

地质学家答:4到6之间。

地球物理学家靠近老板,回答道:老板,你想要什么?

对这个笑话若不深入了解,难免会对地球物理学家们有误解。实际上,这个笑话跟一个著名的理论有关,这就是“地球物理反演理论”。

要懂得什么是反演?先得知道什么是正演。这里,中国地球物理学家杨文采院士给我们做了一个形象的比喻。他说:

将一瓶香水放到房间中央,从扩散方程得知,一天之后小房间内将布满大致均匀分布的香水分子,这就是正演。

而反演就是,已知屋子内的香水分布,然后让你推算出,香水是何时放到屋子里的?装香水的瓶子又是什么形状?

地球表面被坚硬的岩石所覆盖,而人类至今钻探的最深井也就1万多米。所以,没有人见过15公里以下的岩石什么样。

而现在,人类却对地球内部的物理性质已经有了不同程度的了解,但这些知识多数是来自于对地球物理的反演,而不是来自于钻井。

既然是反演,就必然存在多解性。正如地球物理学家刘光鼎院士在一次报告中强调的那样:任何地球物理的反演问题都是多解的,不唯一的。

比如前面的“香水问题”,反演时,我们显然是无法求出“香水何时放置?”的精确时间的,也就是得不到一个唯一解。

所以笑话中,地球物理学家才如此回答:老板,你想要什么?

“科普中国”是中国科协携同社会各方利用信息化手段开展科学传播的科学权威品牌。

本文由科普中国融合创作出品,转载请注明出处。